Localizar

y formular el ‘problema del hombre’, y saber volver la mirada hacia el hombre

mismo y su amor para encontrar en él la causa de su condenación o salvación

supone un cambio sin parangón alguno en la concepción del hombre sobre sí mismo

y su vida, que hizo que los Padres de la Iglesia consideraran a la filosofía de

Platón y Aristóteles como el fruto de una especial providencia de Dios sobre el

pueblo griego.

Cuenta

Diógenes Laercio[1] que estando Sócrates durmiendo se le apareció en sueños

sobre sus rodillas, cubierto aún del primer plumón, un polluelo de cisne que en

poco tiempo extendió sus alas y se elevó por los aires emitiendo dulcísimos

cantos. Al día siguiente se presentó ante Sócrates el joven Platón, que por

primera vez se acercaba a escucharle, y Sócrates reconoció en él al cisne con

el que había soñado: «He aquí el cisne», dijo.

Quizá

el episodio no sea históricamente verdadero, pero dice mucho de la entrada en

la historia de uno de los pensadores más importantes que hayan existido jamás,

pues efectivamente nació en las rodillas de Sócrates para elevarse en poco

tiempo sobre él y entonar un canto de una belleza hasta entonces desconocida.

Platón

nace en Atenas en torno al año 428/7 a.C., en un momento de importancia única

en la historia de la cultura occidental, pues se vivía entonces el declive de

la grandiosa construcción política de Pericles y la necesidad de sentar sobre

bases más sólidas la primacía de Atenas sobre Grecia y el mundo entero. Hasta

entonces había sido considerada con razón como «escuela de Grecia» y su poderío

como capaz de dejar recuerdo imperecedero en la historia del mundo sin

necesidad de poetas que magnificaran los hechos, sino —como dijo el mismo

Pericles— «bastando con obligar a todo el mar y la tierra a hacerse accesibles

a nuestra osadía, dejando en todas partes monumentos imperecederos de nuestros

infortunios y éxitos»[2]. Así, cuando en el año 404 a.C. se produjo la

derrota final, tras treinta años de agotadoras batallas, el fundamento de la

superioridad ateniense fue puesto irremisiblemente en cuestión. Se abrió

entonces «un periodo —dice Jaeger— de importancia única en la historia de la

cultura. A través de las tinieblas cada vez más espesas del desastre político,

se revelan en su ámbito, como conjurados por las exigencias de la época, los

grandes genios de la educación, con sus sistemas clásicos de filosofía y de

retórica política. Sus ideales de cultura, que sobrevivieron a la existencia

política independiente de su nación, fueron transmitidos a otros pueblos de la

Antigüedad y a sus sucesores como la más alta expresión posible de la

humanidad»[3]. Y a Platón debemos, precisamente, una de las imágenes más

excelentes que se hayan propuesto jamás de lo que es el hombre.

Por

familia pertenecía a la más alta nobleza ateniense: su padre, Aristón, era

descendiente de Codro, último rey de Atenas; y por parte de madre descendía del

celebre legislador ateniense Solón, uno de los siete sabios de Grecia. Se dice

que su nacimiento coincidió en día con el de Apolo y recibió el nombre de su

abuelo, Aristocles, y se cuenta que fue su maestro de lucha el que lo mudó por

el de Platón, por la anchura y fortaleza de su constitución o por lo ancho de

su frente (o de su locución, dicen otros). Entró bajo el magisterio de Sócrates

a los veinte años, y con él permanecería hasta la muerte de éste, ocho años más

tarde.

De

esta primera época es su natural inclinación a la vida política —«cuando yo era

joven, sentí lo mismo que les pasa a otros muchos, tenía la idea de dedicarme a

la política tan pronto como fuera dueño de mis actos»[4]—, y la primera oportunidad

que tuvo de participar activamente en ella, pues a sus veintitrés años vio la

derrota de Atenas y la revolución que llevó al régimen oligárquico de los

Treinta Tiranos, en el que tuvieron participación directa dos familiares suyos

(Critias y Cármides, primo y hermano respectivamente de su madre) que le

invitaron a unirse a ellos. Ya en esas circunstancias se apuntaron las líneas

fundamentales de su personalidad, y no tomó parte activa en el nuevo régimen,

sino que permaneció observando, con creciente desengaño, el desarrollo de aquél

régimen. Y «lo que vi —cuenta él mismo— es que en poco tiempo hicieron parecer

oro al antiguo régimen». La caída de la oligarquía de los Treinta y la vuelta

de la Democracia, que de nuevo despertaron su vocación a la actividad política,

no trajeron consigo una situación mejor, pues aquel régimen fue el que dio

muerte al mismo Sócrates, «el hombre más justo de su época»[5], y generaron en

el joven Platón la convicción de que la más ambiciosa obra política que era

posible realizar pasaba por la educación del hombre, y no sólo ni primariamente

por la reforma de las leyes o el ejercicio de las magistraturas. Así,

dirá, «dejé de esperar continuamente ocasiones para actuar, y al final llegué a

comprender que todos los Estados actuales están mal gobernados; pues su

legislación casi no tiene remedio sin una reforma extraordinaria unida a

felices circunstancias. Entonces me vi obligado a reconocer, en alabanza de la

filosofía verdadera, que sólo a partir de ella es posible distinguir lo que es

justo, tanto en el terreno de la vida pública como de la privada. Por ello, no

cesarán los males del género humano hasta que ocupen el poder los filósofos

puros y auténticos o bien los que ejercen el poder en las ciudades lleguen a

ser filósofos verdaderos, gracias a un especial favor divino»[6].

A

la muerte de Sócrates, con veintiocho años, y acompañado de otros jóvenes

condiscípulos, viajó por Megara y Cirene para seguir su formación cerca de

Euclides, e incluso por Egipto, dicen algunos, «a oír a los profetas». No es

posible precisar ni la cronología ni el orden de los viajes, pero cuando tenía

unos cuarenta años partió de nuevo a Italia para conocer aun más de cerca las

comunidades de pitagóricos (sabemos por él mismo que trabó gran amistad con

Arquitas) y fue invitado por Dionisio, tirano de Siracusa, a visitar Sicilia,

en el primero de los tres viajes que hizo Siracusa con la intención de inculcar

en el tirano su ideal de gobernante.

De

nuevo se vio desengañado por la realidad, pues las costumbres que encontró allí

impedían cualquier tarea reformadora, y abocaban su empeño al fracaso: «con

tales costumbres no hay hombre bajo el cielo que, viviendo esta clase de vida

desde su niñez, pueda llegar a ser sensato (nadie podría tener una naturaleza

tan maravillosamente equilibrada)… Y ninguna ciudad podría mantenerse tranquila

bajo las leyes, cualesquiera que sean, con hombres convencidos de que deben

dilapidar todos sus bienes en excesos»[7]. Cuando consiguió volver a Atenas, no

sin dificultades (algunos dicen que fue vendido por el tirano al embajador

espartano en Egina y rescatado por amigos anónimos), era ya evidente que la

actividad política más ambiciosa pasaba por la educación, a partir de sujetos

de naturaleza bien dispuesta y en el marco del trato frecuente y duradero de

una amistad. Con esa intención debió fundar la Academia, con el propósito de

constituir una comunidad fundada sobre el común afecto a la verdad. Y se dice

que compró el terreno con el dinero que no quiso aceptar en devolución el que

pagó su rescate, de modo que, como se ha señalado en alguna ocasión, una de las

más importantes instituciones educativas de la historia de la humanidad se

levantó con el dinero en que fue tasado Platón.

Toda

obra educativa es una tarea comunitaria, y esto en un doble sentido. Por un

lado, es la comunidad entera la que educa, pues la educación constituye el modo

como una comunidad conserva y transmite en la historia lo esencial de su

personalidad, y así lo más valioso que tiene: una imagen del hombre tal y como

debe ser, y una imagen de la vida humana, tal y como debe ser vivida; su

núcleo, en este sentido, nunca está constituido por los aspectos prácticos o

útiles de la vida, sino que «lo fundamental en ella es καλόν, belleza, en el

sentido normativo de la imagen anhelada, del ideal»[8]. Por otro lado, la misma

tarea educativa es esencialmente conformadora de la vida común, pues el más

profundo y poderoso vínculo de unidad entre los hombres está constituido por

una comunión de inteligencias en torno a un modo de vivir, en cuya consecución

los sujetos se auxilian, tanto en el orden del conocimiento como en el orden de

la libertad. Así entendida, como el espacio común de una amistad, la Academia

se constituyó en la más poderosa institución educativa de la antigüedad, pues

ninguna tuvo más influencia ni por su duración (permaneció abierta más de 900

años, hasta que en el año 529 el Emperador Justiniano decreta su cierre) ni por

la propuesta educativa que representó, pues de las dos grandes formas de humanismo

desarrolladas en este siglo IV, y que han llevado a que hombres de todas las

épocas históricas se sientan ‘griegos’ (la filosofía y la retórica), Platón

representa la primera, a la que con razón se puede reconocer como «la

culminación de toda la paideia griega»[9].

No

menos impresionante fue la naturaleza de su magisterio, pues se repara pocas

veces en que un talento de la profundidad y originalidad de Aristóteles llegó a

permanecer durante más de veinte años bajo su autoridad, siendo ambos dos

espíritus tan diversos de inclinación y naturaleza. Hecho sin paralelo en la

historia de las grandes personalidades, que no sólo habla del poder de

asimilación, seguridad e independencia del discípulo, sino también de la

naturaleza de la enseñanza del maestro, capaz de plantar y hacer crecer, en

naturaleza tan poderosa, una planta enteramente original. Así concebía Platón

la naturaleza de su enseñanza: como hace un labrador, «cuando cuida de sus

semillas y busca que florezcan, que solo por juego o por fiesta las llevaría

adonde florecieran en poco tiempo», sino que «de acuerdo con lo que manda el

arte de la agricultura, las sembrará donde debe, y estará contento cuando, en

el octavo mes, llegue a su plenitud todo lo que sembró». Así, y respecto de la

simiente de «las cosas justas, bellas y buenas», «no se tomará en serio

escribirlas en agua», sino que «haciendo uso de la dialéctica y buscando un

alma adecuada, planta y siembra palabras con fundamento, capaces de ayudarse a

sí mismas y a quien las planta, y que no son estériles, sino portadoras de

simientes de las que surgen otras palabras que, en otros caracteres, son

canales por donde se transmite, en todo tiempo, esa semilla inmortal, que da

felicidad al que la posee en el grado más alto para el hombre»[10].

En

ese marco de dedicación, tiempo y trato entre amigos («los de tal naturaleza

mantienen entre sí una comunidad mucho mayor que la de los hijos, y una amistad

más sólida, puesto que tienen en común hijos más bellos y más inmortales»[11])

desarrolló su labor filosófica Platón, y de ella nos ha dejado testimonio en

sus Diálogos (que es la forma literaria que más se asemeja a esa conversatio

que los antiguos decían que era uno de los actos propios de la amistad), porque

sólo a partir de la relación entre aquéllos que han tenido «una larga

convivencia con el problema y después de haber intimado con él, de repente,

como una luz que salta de la chispa, surge la verdad en el alma y crece ya

espontáneamente»[12]. Por eso puede sorprender a algunos que Platón sólo haya dejado

escrito Diálogos (el libro que menos se parece a un libro) y que él mismo

reconozca que no había querido dejar ningún tratado por escrito sobre las cosas

más importantes («en las materias por las que yo me intereso»), a pesar de

estar convencido de que nadie lo haría mejor («tanto por escrito como de viva

voz nadie podría exponer estas materias mejor que yo»)[13]. Y es que, como dice

santo Tomás, es un rasgo del más alto magisterio el no dejar por escrito la

enseñanza, sino imprimirla en el corazón de los oyentes[14]: algunas cosas, por

la excelencia del maestro o por la dignidad de su naturaleza deben quedar

«escritas en el alma»[15], «Si yo hubiera creído que podían expresarse por

escrito u oralmente —dice Platón—, ¿qué otra tarea más hermosa habría podido

llevar a cabo en mi vida que manifestar por escrito lo que es un supremo

servicio a la humanidad y sacar a la luz en beneficio de todos la naturaleza de

estas cosas?»[16].

Esta

dedicación a la educación del hombre, para sacar del hombre lo mejor de él, no

fue nunca considerada como un abandono de su vocación política primera, sino su

más alta realización[17], y muestra que la más alta tarea política es

esencialmente conformadora del alma humana, porque quien educa al hombre domina

la ciudad.

La

confesión de Platón sobre la necesidad de que la verdad sobre ciertas materias

surja del contacto personal, y la imposibilidad de ponerlo por escrito, llevó a

algunos tratadistas a hablar de las «doctrinas no escritas de Platón» (según

expresión que utilizó en una ocasión Aristóteles), que harían referencia a sus

enseñanzas Sobre el bien y contendrían sus convicciones más profundas, al

margen de lo que dejó publicado. Pero creo que tiene razón Guthrie cuando

señala que a Platón hay que buscarle y encontrarle fundamentalmente en sus

diálogos, y que «para nosotros, los diálogos son Platón y Platón es sus

diálogos»[18]. Esos diálogos nos han llegado íntegros, y representan el fruto

de unos cincuenta años de actividad editorial, y como tal una evolución en su

pensamiento.

Tradicionalmente

se recogieron por trilogías (en analogía a la tragedia) o por tetralogías, y

más recientemente, y en la medida en que se han aplicado herramientas de

crítica literaria, se han ordenado cronológicamente, de modo que se pueden

distinguir cuatro periodos[19]: Un primer período de juventud, fuertemente

socrático (393-389), al que pertenecen los diálogos Apología de Sócrates,

Critón, Eutrifón, Laques, Ión, Protágoras, Cármides, Lisis, y el que

posteriormente sería el Libro I de la República (que algunos conocen con el

nombre de Trasímaco); a continuación, un período de transición (388-385), al

que se suelen adscribir el Gorgias, Menón, Eutidemo, Hipias I, Hipias II,

Crátilo, y el diálogo Menexeno. Posteriormente vendría el periodo de madurez (385-370),

donde se adscriben las cuatro obras más importantes: Banquete, Fedón, República

(los libros II al X) y el diálogo Fedro, que representan lo mejor de Platón y

donde pueden encontrarse sus aportaciones más geniales; y que con razón «se

consideran obras maestras de la literatura universal»[20], pues la belleza con

las que están escritas casi sobrepuja a la verdad que contienen. Por último, se

suele hablar de un último periodo de vejez (369-347), donde la figura de

Sócrates no está tan presente y cambian un tanto los temas que son objeto de

interés, así el Teeteto, Parménides, Sofista, Político, Filebo, Timeo, Critias,

las Leyes, su diálogo más largo, y finalmente Epinomis. Precisamente al periodo

de madurez, y a las obras que hemos señalado, es preciso volver la mirada para

encontrar aquellos trozos de nuestra tradición qué él personalmente alumbró, y

que hacen de él uno de los padres de Occidente.

Un

primer paso, que de por sí representa un salto definitivo para la historia del

pensamiento, lo constituye la fundación de la metafísica, «punto fundamental

del que depende por completo el nuevo planteamiento de todos los problemas de

la filosofía y el nuevo clima espiritual que sirve de trasfondo a dichos

problemas y a sus soluciones»[21].

La

filosofía había nacido a partir de la exigencia del hombre por darse razón de

la realidad acudiendo a la realidad misma, superando así el pensamiento mítico,

que necesitaba remitir al hombre fuera de la realidad para explicarla. Con ello

ya se había dado un salto increíble en la historia de la humanidad, y se había

abierto una vía de navegación novedosa, que representa la primera y más

característica nota de distinción del ser europeo: el tener en la más alta

estima la razón y su ejercicio más propio, el filosófico. Si con ello se

respondía a una exigencia de la razón humana, quedaba un segundo desafío de no

menor entidad, pues para explicar la realidad a partir de lo que ella nos

muestra era preciso hacer justicia a un tiempo a la multiplicidad y cambio de

lo real y, al tiempo, a la exigencia de unidad y permanencia que el

entendimiento humano reclama para poder comprender.

Las

primeras aproximaciones sólo habían conseguido dar una explicación mecánica a

los fenómenos y, a lo sumo, postular la existencia de una inteligencia, un nous

ordenador que diera cuenta de la variabilidad de las cosas. Pero a esta

intuición genial de la existencia en las cosas de algo que va más allá de

ellas, de una contextura distinta de lo que sensiblemente podemos observar, no

se le sacó todo el partido que era posible, pues a la postre la explicación de

los fenómenos reales volvía a ser mecanicista: «Oyendo en cierta ocasión —dice

Sócrates— a uno que leía un libro, según dijo, de Anaxágoras, y que afirmaba

que es la mente la que lo ordena todo y es la causa de todo, me sentí muy

contento con esa causa y me pareció que de algún modo estaba bien el que la

mente fuera la causa de todo… Pero de mi estupenda esperanza, amigo mío, salí

defraudado cuando al seguir leyendo veo que el hombre no recurre para nada a la

inteligencia ni le atribuye ninguna causalidad en la ordenación de las cosas,

sino que aduce como causas aires, éteres, aguas y otras muchas cosas

absurdas»[22].

Se

trata de una decepción ante quienes confunden el fundamento de la realidad (aquello

en lo que verdaderamente consiste) con las condiciones materiales que la hacen

posible, «algo muy parecido a como si uno afirmara que Sócrates hace todo lo

que hace con inteligencia y, luego, al intentar exponer las causas de lo que

hago, dijeran que ahora estoy aquí sentado [en la cárcel esperando la ejecución

de la pena capital] por esto, porque mis huesos son sólidos y tienen

articulaciones que los separan unos de otros, y los tendones son capaces de

contraerse y distenderse, y … hacen que yo sea ahora capaz de flexionar mis

piernas, y ésa es la razón por la que estoy aquí sentado con las piernas

dobladas… descuidando nombrar las causas de verdad: que, una vez que a los

atenienses les pareció mejor condenarme a muerte, por eso también a mí me pareció

mejor estar aquí sentado, y más justo aguardar y soportar la pena que me

imponen. Porque, ¡por el perro!, según yo opino, hace tiempo que estos tendones

y estos huesos estarían en Megara o en Beocia».

Eso

llevó a Platón a iniciar una «segunda singladura en la búsqueda de la

causa»[23], y a abrir un horizonte enteramente nuevo. Se solía llamar segunda

navegación a la que realizan los marineros a fuerza de remos ante la ausencia

de viento o cuando no les es propicio. Y no fue menor el esfuerzo que era preciso

realizar ahora, pues «debía precaverme para no sufrir lo que los que observan

el sol durante un eclipse sufren en su observación», y así «opiné que era

preciso refugiarme en los conceptos para examinar en ellos la verdad real», y

desde ellos ascender al fundamento último de todo; con la seguridad de que lo

más real de las cosas no estaba en lo que de ellas aparece, ni siquiera en lo

que inmediatamente suscitaban en la inteligencia del hombre como su signo

natural, sino más allá de ellas y dándoles el ser.

Esta

segunda navegación «constituye una conquista que señala al mismo tiempo la

fundación y la etapa más importante de la historia de la metafísica»[24] y hace

de Platón «el más revolucionario de todos los filósofos, por no haber

descubierto simplemente nuevos hechos, sino también nuevas dimensiones»[25]; y,

sin embargo, no es ella el rasgo más característico de Platón, pues representa

‘exclusivamente’ la vía regia de acceso al problema que desde el principio

hasta el final de su vida fue el centro de su interés primordial: la naturaleza

del hombre y el modo como había de ser vivida la vida humana; la metafísica

sólo señalaba el camino que había que seguir.

«La

investigación que intentaremos no es sencilla —dice Sócrates— sino que, según

me parece, requiere una mirada penetrante»[26]. Esta alusión a la indagación

metafísica está en el comienzo de su más importante obra, la República, y se

formula al afrontar el más formidable desafío que sea posible pensar: cuál es

la razón por la que el hombre debiera obrar el bien si su acción fuera

completamente ignorada por cualquiera que no sea él, desconocida para los

hombres y los dioses, e incluso ignorada en aquél definitivo momento en que se

podrá al descubierto todo lo oculto de la vida humana (con ocasión del juicio

final, en el Hades). O dicho de otro modo: ¿cómo debe vivir el hombre

considerando sólo lo que exige su dignidad?, y por tanto ¿dónde radica la

dignidad humana?

En

la República la cuestión está formulada directamente al comienzo de la obra, y

en ella Sócrates se plantea cómo debería obrar el hombre si él fuera el único

espectador de sus propios actos, y éstos a nadie más que a él afectaran. Eso

obliga a Platón a volver la mirada hacia el hombre mismo para reconocer cuál es

su contextura última, y en qué consiste su vida. Un estudio del alma y de

aquello que más íntimamente la conforma es la tarea a la que se aplica en la

primera parte de la obra, estudiando de qué consta y cuáles son sus mejores

disposiciones, así como el modo de desarrollarlas, en la convicción de que en

el término de su educación y en el desarrollo de su excelencia el hombre no

sólo muestra lo que está llamado a ser, sino que fundamentalmente se muestra lo

que más íntimamente le constituye. En la segunda parte de la obra (desde los libros

VIII hasta el final), Platón hace un ejercicio de indagación semejante, pero

tomando un punto de partida distinto: a partir de la vida del hombre; en la

seguridad que el hombre no es algo distinto de su vida (la vida es el ser del

viviente, decía Aristóteles), y que ésta, por tanto, desvela quién es el

hombre: así como cada uno es, así le parece a él el fin («qualis unusquisque

est, talis finis videtur ei»[27]).

No

podemos, ni nos interesa, mostrar el recorrido que hace; una de las

genialidades de las obras de Platón consiste en que, sin perder jamás el hilo

expositivo, Platón es capaz de hablar (o dejar caer en la conversación) todo

tipo de cuestiones sobre la mayor variedad posible de temas. Pero sí es preciso

reparar en dos cuestiones: por un lado, que la definición que va a dar de la

mejor disposición del alma humana (la definición que da de la justicia), no se

hace a partir de la conformidad del hombre o su acción con una medida externa

al hombre mismo, sino a partir del efecto que produce en el interior del hombre

mismo: la unidad.

«La

justicia era en realidad, según parece, algo de esa índole, mas no respecto del

quehacer exterior de lo suyo, sino respecto del quehacer interno, que es el que

verdaderamente concierne a sí mismo y a lo suyo… Tal hombre ha de disponer bien

lo que es suyo propio en sentido estricto, y se autogobernará, poniéndose en

orden a sí mismo con amor y armonizando sus tres especies simplemente como los

tres términos de la escala musical: el más bajo, el más alto y el medio. Y si llega

a haber otros términos intermedios, los unirá a todos; y se generará así, a

partir de la multiplicidad, la unidad absoluta, moderada y armónica. Quien obre

en tales condiciones, ya sea en la adquisición de riquezas o en el cuidado del

cuerpo, ya en los asuntos del estado o en las transacciones privadas, en todos

estos casos tendrá por justa y bella —y así la denominará— la acción que

preserve este estado del alma y coadyuve a su producción, y por sabia la

ciencia que supervise dicha acción. Por el contrario, considerará injusta la

acción que disuelva dicho estado anímico y llamará ‘ignorante’ a la opinión que

la haya presidido»[28].

Por

otro lado, la determinación de los modos de vida, es decir, la determinación de

los tipos de alma humana se hace a partir de los afectos humanos, del bien que

preside la vida humana y a cuya consecución el hombre se ordena, y de este modo

sienta un principio que tendrá validez universal, no sólo en el plano de la filosofía

política[29] (siguiendo precisamente esta intuición san Agustín definirá siglos

después la comunidad política como «la reunión de la multitud racional asociada

por la concorde comunión en las cosas que ama»[30]), sino sobre todo en el

plano de la vida concreta del hombre, de la vida moral, pues como dice santo

Tomás, «la vida del hombre consiste en el afecto que principalmente le

constituye y en el que encuentra su mayor satisfacción»[31]; es a partir de que

compartimos este afecto con nuestros amigos —añadirá en santo doctor— que

queremos estar con ellos.

Vale

la pena sintetizar los dos puntos que se han señalado, para introducir un

segundo elemento en la comprensión del hombre de Platón: por un lado, la más

alta realización humana (“aquello que el hombre verdaderamente es, y no sólo en

apariencia”, diríamos siguiendo a Sócrates), consiste en aquello que le

proporciona la más íntima unidad, le hace más íntimamente uno; de otro, esta

realización de la unidad en la vida humana, en el hombre mismo, depende de

aquello en que ha puesto su afecto. Ambos aspectos, complementarios y

verdaderos, muestran en su misma expresión y en la experiencia que tenemos de

la vida, que constituyen sólo una posibilidad en la vida del hombre, y que en

esa posibilidad misma radica el misterio del hombre:

«Modela

una única figura de una bestia polícroma y policéfala, que posea tanto cabezas

de animales mansos como de animales feroces, distribuidas en círculo, y que sea

capaz de transformarse y de hacer surgir de sí misma todas ellas… plasma ahora

una figura de león y otra de hombre, y haz que la primera sea más grande y la

segunda la que le siga… combina entonces las tres figuras en una sola de modo

que se reúnan entre sí.

En

torno suyo modela desde afuera la imagen de un solo ser, el hombre, de manera

que quien no pueda percibir el interior sino solo la funda externa, le parezca

un único animal, el hombre»[32].

Para

Platón, el misterio del hombre y su vida es de una profundidad difícil de

exagerar, y este misterio arraiga en una peculiar condición de la naturaleza

humana que reconoce en sí una escisión que es a un tiempo propia y extraña:

«Primero

es preciso que conozcáis la naturaleza humana y las modificaciones que ha

sufrido, ya que nuestra antigua naturaleza no era la misma de ahora, sino

diferente —dice por boca de Aristófanes—. En primer lugar, tres eran los sexos

de las personas, no dos, como ahora, masculino y femenino (…) En segundo lugar,

la forma de cada persona era redonda en su totalidad, con la espalda y los

costados en forma de círculo. Eran también extraordinarios en fuerza y vigor y

tenían un inmenso orgullo, hasta el punto de que conspiraron contra los dioses.

Y lo que dice Homero de Esfialtes y de Oto se dice también de ellos: que

intentaron subir hasta el cielo para atacar a los dioses. Entonces Zeus y los

demás dioses deliberaban sobre qué debían hacer con ellos y no encontraban

solución. Porque ni podían matarlos y exterminar su linaje, fulminándolos con

el rayo como a los gigantes, pues entonces se les habrían esfumado también los

honores y sacrificios que recibían de parte de los hombres, ni podían

permitirles tampoco seguir siendo insolentes. Tras pensarlo detenidamente dijo,

al fin, Zeus: “Me parece que tengo el medio de cómo podrían seguir existiendo

los hombres y, a la vez, cesar de su desenfreno haciéndolos más débiles. Ahora

mismo, dijo, los cortaré en dos mitades a cada uno y de esta forma serán a la

vez más débiles y más útiles para nosotros por ser más numerosos. Andarán

rectos sobre dos piernas y si nos parece que todavía perduran en su insolencia

y no quieren permanecer tranquilos, de nuevo, dijo, los cortaré de nuevo en dos

mitades de modo que caminarán dando saltos sobre una sola pierna”. Dicho esto,

cortaba a cada individuo en dos mitades, como los que cortan los huevos con

crines. Y al que iba cortando ordenaba a Apolo que volviera su rostro y la

mitad de su cuello en dirección del corte, para que el hombre, al ver su propia

división, se hiciera más moderado»[33]

Por

un lado, esta escisión, que es la causa de la esencial debilidad humana, no es

propia de la naturaleza más originaria del hombre, sino extraña: «nuestra

antigua naturaleza no era la misma de ahora, sino diferente». De otro lado, el

amor del hombre, que es su principio configurador más íntimo, como decíamos, es

la vía por la que puede lograr restaurar su naturaleza original, por la que

puede recuperar la unidad por la que siente tanta nostalgia.

«Desde

hace tanto tiempo, pues, el amor de los unos a los otros es innato en los

hombres y restaurador de su antigua naturaleza, que intenta hacer uno solo de

dos y sanar la naturaleza humana»[34].

Pero

en la condición actual, sólo en parte nuestros amores nos pertenecen, pues la

posibilidad de la caída incluso en los deseos más indignos está siempre

presente, de un modo sorprendente, en todos, hasta en los mejores de nosotros:

«lo que queremos dar por conocido —dice Sócrates— es que en todo individuo hay

una especie terrible, salvaje y sacrílega de apetitos, inclusive en algunos de

nosotros que pasamos por mesurados: esto se torna manifiesto en los

sueños»[35]; de manera que el hombre puede llegar a hacer «continuamente

durante la vigilia lo que pocas veces hacía en sueños, sin arredrarse ante

crimen alguno»[36]. Ésta es una posibilidad siempre abierta frente a él, y

frente a la vida humana, constituirse en «el peor de los hombres: el que

despierto resulta similar de algún modo al que hemos descrito durmiendo»[37].

De

ahí la tensión moral de la filosofía de Platón, («grande es la contienda, mi

querido Glaucón, mucho más grande de lo que parece, entre llegar a ser bueno o

malo»[38]), y la profunda inteligencia con la que se aproxima al problema

fundamental de la vida humana: «nuestro examen corresponde a lo más importante:

el modo de vivir bien y de vivir mal», éste es el tema fundamental de la

filosofía de Platón y, a la postre, el tema único de toda filosofía humana:

cómo debemos vivir, qué debemos amar.

Esto

precisamente, localizar y formular el problema del hombre, y saber volver la

mirada hacia el hombre mismo y su amor, para encontrar en él la causa de su

condenación o salvación[39], supone un cambio sin parangón alguno en la

concepción del hombre sobre sí mismo y su vida que hizo que los Padres de la

Iglesia consideraran a la filosofía de Platón y Aristóteles como el fruto de

una especial providencia de Dios sobre el pueblo griego, semejante a la que

había tenido con el pueblo de Israel; hasta el punto de hablar de un segundo

Antiguo Testamento y referirse a Platón como un «Moisés ático»[40], o hacer

decir a san Agustín que, en lugar de tanto culto a dioses inútiles, los paganos

debían haber levantado un templo a Platón, pues «a este Platón habría que

ponerlo entre los semidioses»[41].

Pero

no seríamos justos si sólo dejáramos planteado el problema así, aunque ya con

ello es mucho lo dicho. Porque Platón aporta un último elemento, que es el que

da título a esta semblanza que hacemos de él: En busca del centro divino.

«Hay

algo que deseo desde niño —dice Sócrates—, como otros desean otras cosas. Quién

desea tener caballos, quién perros, quién oro, quién honores. A mí, sin

embargo, estas cosas me dejan frío, no así el tener amigos, cosa que me

apasiona; y tener un buen amigo me gustaría más que la mejor codorniz del mundo

o el mejor gallo, e incluso, por Zeus, más que el mejor caballo, que el mejor

perro. Y creo, por el perro, que preferiría, con mucho, tener un compañero, a

todo el oro de Darío. ¡Tan amigo soy de los amigos!»[42]

Y

pregunta con toda ingenuidad, «… de qué modo se hace uno amigo de otro». Esta

indagación por la amistad (en la que coincide con los más grandes espíritus de

nuestra tradición occidental que reconocen a la amistad un papel principal en

la vida humana —«sin amigos nadie querría vivir», dice Aristóteles al comienzo

del libro VIII de la Ética[43]—) le lleva a encontrar «lo primero amado»:

«aquello que es lo primero amado y por causa de lo cual decimos que todas las

otras cosas son amadas…».

«Todas

las cosas de las que decimos que somos amigos por causa de otras nos engañan,

como si fueran simulacros de ellas; pero donde está este primer principio, allí

está lo verdaderamente querido»[44]

Y,

aunque distinguirá una primera causa del deseo y del amor en el anhelo de

aquello de que se carece, pronto aparecerá «otra causa del querer y del ser

querido»[45] más poderosa y verdadera (pues aun «cuando desaparezcan los males,

habrá, según parece, algunas cosas queridas»[46]): aquello en lo que

reconocemos lo más propio de nuestra naturaleza, de nosotros mismos, y a lo que

pertenecemos; «el amor, la amistad, el deseo apuntan, al parecer, a lo más

propio y próximo», «si vosotros sois amigos entre vosotros es que, en cierto

sentido, os pertenecéis mutuamente por naturaleza… En efecto, si el uno desea

al otro, o lo ama, no lo desearía o amaría o querría, si no hubiese una cierta

connaturalidad hacia el amado… aquellos que se pertenecen por naturaleza tienen

que amarse».

De

este modo, dice Platón, «el bien es connatural a todo y lo malo extraño»[47].

Esta

concepción del amor, como el movimiento por el cual el hombre se unifica

interiormente y retorna al lugar al que pertenece y en el que más propiamente

se reconoce, retorna al bien, funda la concepción moral de Platón y con ello la

intuición compartida por la tradición occidental que hace descansar en el

interior del alma humana una huella de la divinidad, «aquello primero amado».

En

esto consiste la verdadera aportación de Platón: localizar el centro divino del

hombre y encaminar hacia allí la vida humana. No es posible leer sus diálogos

sin admirarse por la genialidad de sus intuiciones ni la belleza de sus

desarrollos, que han influido en la historia del mundo y nuestra cultura como

muy pocas otras figuras lo han hecho. Pero la conmoción mayor es la que produce

el descubrimiento de la belleza, grandeza y sencillez con la que concibe la

vida humana.

Sólo

nos ha dejado una oración en sus Diálogos, pero en ella habla de la vida humana

como un camino a recorrer con amigos, y para el que es preciso pedir a Dios que

nos conceda lo único que es necesario: bondad de alma, aprecio a la sabiduría y

amor a la pobreza.

Esperemos

que el Dios verdadero nos lo conceda también a nosotros.

«Sóc: ¿Y

no es propio que los que vayan a ponerse en camino hagan una plegaria?

Fed: ¿Por

qué no?

Sóc: Oh

querido Pan, y todos los otros dioses que aquí habitéis, concededme que llegue

a ser bello por dentro, y todo lo que tengo por fuera se enlace en amistad con

lo de dentro; que considere rico al sabio; que todo el dinero que tenga sea el

que puede llevar y transportar consigo un hombre sensato, y no otro

¿Necesitamos de alguna otra cosa, Fedro? A mí me basta con lo que he pedido.

Fed: Pide

todo esto también para mí, ya que son comunes las cosas de los amigos.

Sóc: Vayámonos»[48]

PLATÓN Banquete

«Éstas

son, pues, las cosas del amor en cuyo misterio también tú, Sócrates, tal vez

podrías iniciarte. Pero en los ritos finales y suprema revelación, por cuya

causa existen aquéllas, si se procede correctamente, no sé si serías capaz de

iniciarte. Por consiguiente, yo misma te los diré —afirmó— y no escatimaré

ningún esfuerzo; intenta seguirme, si puedes. Es preciso, en efecto —dijo— que

quien quiera ir por el recto camino a ese fin comience desde joven a dirigirse

hacia los cuerpos bellos. Y, si su guía lo dirige rectamente, enamorarse en primer

lugar de un solo cuerpo y engendrar en él bellos razonamientos; luego debe

comprender que la belleza que hay en cualquier cuerpo es afín a la que hay en

otro y que, si es preciso perseguir la belleza de la forma, es una gran necedad

no considerar una y la misma belleza que hay en todos los cuerpos. Una vez que

haya comprendido esto, debe hacerse amante de todos los cuerpos bellos y calmar

ese fuerte arrebato por uno solo, despreciándolo y considerándolo

insignificante. A continuación debe considerar más valiosa la belleza de las

almas que la del cuerpo, de suerte que si alguien es virtuoso del alma, aunque

tenga un escaso esplendor, séale suficiente para amarle, cuidarlo, engendrar y

buscar razonamientos tales que hagan mejores a los jóvenes, para que sea

obligado, una vez más, a contemplar la belleza que reside en las normas de

conducta y a reconocer que todo lo bello está emparentado consigo mismo, y

considere de esta forma la belleza del cuerpo como algo insignificante. Después

de las normas de conducta debe conducirle a las ciencias, para que vea también

la belleza de éstas y, fijando ya su mirada en esa inmensa belleza, no sea, por

servil dependencia, mediocre y corto de espíritu, apegándose como esclavo, a la

belleza de un solo ser, cual la de un muchacho, de un hombre o de una norma de

conducta, sino que, vuelto hacia ese mar de lo bello y contemplándolo, engendre

muchos bellos y magníficos discursos y pensamientos en ilimitado amor por la

sabiduría, hasta que fortalecido entonces y crecido descubra una única ciencia

cual es la ciencia de una belleza como la siguiente. Intenta ahora —ahora—

prestarme la máxima atención posible. En efecto, quien hasta aquí haya sido

instruido en las cosas del amor, tras haber contemplado las cosas bellas en

ordenada y correcta sucesión, descubrirá de repente, llegando ya al término de

su iniciación amorosa, algo maravillosamente bello por naturaleza, a saber,

aquello mismo, Sócrates, por lo que precisamente se hicieron todos los

esfuerzos anteriores, que, en primer lugar, existe siempre y ni nace ni perece,

ni crece ni decrece; en segundo lugar, no es bello en un aspecto y feo en otro,

ni unas veces bello y otras no, ni bello respecto a una cosa y feo respecto a

otra, ni aquí bello y allí feo, como si fuera para unos bello y para otros feo.

Ni tampoco se le aparecerá esta belleza bajo la forma de un rostro ni de unas

manos ni de cualquier otra cosa de las que participa un cuerpo, ni como

razonamiento, ni como una ciencia, ni como existente en otra cosa, por ejemplo,

en un ser vivo, en la tierra, en el cielo o en algún otro, sino la belleza en

sí, que es siempre consigo misma específicamente única, mientras que todas las

otras cosas participan de ella de una manera tal que el nacimiento y muerte de

éstas no le causa ni aumento ni disminución, ni le ocurre absolutamente nada.

Por consiguiente, cuando alguien asciende a partir de las cosas de este mundo

mediante el recto amor de los jóvenes y empieza a divisar aquella belleza,

puede decirse que toca casi el fin. Pues esta es justamente la manera correcta

de acercarse a las cosas del amor o de ser conducido por otro: empezando por

las cosas bellas de aquí y sirviéndose de ellas como de peldaños ir ascendiendo

continuamente, en base a aquella belleza, de uno solo a dos y de dos a todos

los cuerpos bellos y de los cuerpos bellos a las bellas normas de conducta, y

de las normas de conducta a los bellos conocimientos, y partiendo de estos

terminar en aquel conocimiento que es conocimiento no de otra cosa sino de

aquella belleza absoluta, para que conozca al fin lo que es la belleza en si.

En este periodo de la vida, querido Sócrates —dijo la extranjera de Mantinea—,

mas que en ningún otro, le parece la pena al hombre vivir: cuando contempla la

belleza en si. Si alguna vez llegas a verla, te parecerá que no es comparable

ni con el oro ni con los vestidos, ni con los jóvenes y adolescentes bellos,

ante cuya presencia ahora te quedas extasiado y estás dispuesto, tanto tú como

otros muchos, con tal de poder ver al amado y estar siempre con él, a no comer

ni beber, si fuera posible, sino únicamente a contemplarlo y estar en su

compañía. ¿Qué debemos imaginar, pues —dijo—, si le fuera posible a alguno ver

la belleza en si, pura, limpia, sin mezcla y no infectada de carnes humanas, ni

de colores, ni de, en sume, de oras muchas fruslerías mortales, y pudiera

contemplar la divina belleza en sí, específicamente única? ¿Acaso crees

—dijo—que es vana la vida de un hombre que mira en esa dirección, que contempla

esa belleza con lo que es necesario contemplarla y vive en su compañía? ¿O no

crees que sólo entonces, cuando vea la belleza con lo que es visible, le será

posible engendrar, no ya imágenes de virtud, al no estar en contacto con una

imagen, sino virtudes verdaderas, ya que está en contacto con la verdad? Y al

que ha engendrado y criado una virtud verdadera ¿No crees que le es posible

hacerse amigo de los Dioses y llegar a ser, si algún otro hombre puede serlo,

inmortal también él?

Esto,

Fedro, y demás amigos, dijo Diótima y yo quedé convencido; y convencido intento

también persuadir a los demás de que para adquirir esta posesión difícilmente

podría uno tomar un colaborador de la naturaleza humana mejor que Eros.

Precisamente, por eso, yo afirmo que todo hombre debe honrar a Eros, y no sólo

yo mismo honro las cosas del Amor y las practico sobremanera, sino que también

las recomiendo a los demás y ahora y siempre elogio el poder y valentía de

Eros, en la medida en que soy capaz. Considera, pues, Fedro, este discurso, si

quieres, como un encomio dicho en honor de Eros o, si prefieres, dale el nombre

que te guste y como te guste»[49].

Notas:

[1]

DIÓGENES LAERCIO Vidas y opiniones de los filósofos eminentes, L. III, 4

[2]

TUCIDIDES Historia de las guerras del Peloponeso

[3]

JAEGER, W. (1962) Paideia: los ideales de la cultura griega. FCE, Madrid, pág.

373.

[4]

PLATÓN, Carta VII, 324 b

[5]

PLATÓN, Carta VII 325 a

[6]

PLATÓN, Carta VII, 325 d

[7]

PLATÓN, Carta VII 326 c

[8]

JAEGER, W. (1962) Paideia: los ideales de la cultura griega, pág. 19.

[9]

Ibidem, pág. 375.

[10]

PLATÓN Fedro 276 e-277 a

[11]

PLATÓN Banquete 209 c

[12]

PLATÓN Carta VII 341 c—d

[13]

Ibídem

[14]

SANTO TOMÁS, Sum. Theol. III, 1. 42,

a. 4 resp.

[15]

PLATÓN Fedro 278 a

[16]

Ibídem

[17]

Hará decir a Sócrates (que en sus setenta años de vida sólo ejerció en una

ocasión una magistratura en Atenas), «yo creo ser uno de los pocos atenienses,

por no decir el único, que tienen su mente puesta en el verdadero arte

político, y soy el único que hoy día ejerce la verdadera política» (PLATÓN

Gorgias 522 c)

[18]

GUTHRIE, W.K.C. (1988) Historia de la filosofía griega, vol. IV. Gredos,

Madrid, pág. 16

[19]

Entre las múltiples clasificaciones que existen, todas ellas más o menos

coincidentes en las obras más importantes, desde el periodo de madurez en

adelante, tomamos la que incluye E. Lledó en su estudio introductorio a las

Obras completas de Platón, no porque nos parezca mejor que los otros, sino

porque tiene la virtud de agrupar en un solo periodo, el de madurez, los cuatro

diálogos más importantes (LLEDÓ ÍÑIGO, E. [1981] Introducción general, en

PLATÓN Diálogos, vol. I. Gredos, Madrid, pp. 7—135)

[20]

HIRSCHBERGER, J. (1974) Historia de la filosofía. Herder, Barcelona, pág. 87.

[21]

REALE, G. y ANTISERI, D. (1995) Historia del pensamiento filosófico y

científico. T. I. Barcelona, Herder, pág. 126.

[22]

PLATÓN Fedón 97 c y ss.

[23]

PLATÓN Fedón 99 d y ss.

[24]

«En realidad, todo el pensamiento quedará decisivamente condicionado por esa

distinción: ya sea en la medida en que se la acepte, como es obvio, o en la

medida en que no se la acepte. En este último caso tendrá que justificar de un

modo polémico su no aceptación y siempre quedará dialécticamente condicionado

por dicha polémica» (REALE, G y ANTISERI, D. [1995] Historia del pensamiento

filosófico y científico, pág. 128).

[25]

JAEGER, W. (1946) Aristóteles. FCE, Méjico, D.F., pág. 32.

[26]

PLATÓN República 368 c

[27]

SANTO TOMÁS In Sententia Ethic., lib. 3 l. 13 n. 2

[28]

PLATÓN República 443 d-e

[29]

De este modo define Platón cada uno de los regímenes políticos corrompidos que

examina a partir de una progresiva degradación en los bienes que cautivan el

alma del hombre, y en torno a los cuales se reúnen los ciudadanos, desde el

bien superior del apetito irascible hasta los bienes sensibles más bajos (la

‘timocracia’ se define como «el régimen político basado en el amor al honor»

[República 545 b]; la ‘oligarquía’ como el de los «amigos de la riqueza y de

acrecentamiento de ésta» [República 551 a]; a su vez la ‘democracia’ como el

régimen en el que el hombre «pone todos los placeres en pie de igualdad; [y]

vive así transfiriendo sin cesar el mando de sí mismo al [placer] que caiga a

su lado, como si fuera cuestión de azar, hasta que se sacia y luego se vuelve

hacia otro, sin desdeñar a ninguno, sino alimentando a todos por igual»

[República 561 b] y, al no prevalecer bien alguno que ordene la vida humana, se

tiene «la libertad de hacer en el Estado lo que a cada uno le da la gana»

[República 557 b]; y, por último, la ‘tiranía’, en el que la anomía de una vida

desordenada y entregada a satisfacer el placer «engendra en él un amor que se

ponga a la cabeza de los deseos ociosos…, como un gran zángano alado…

implantando en él el aguijón de la pasión insatisfecha» que hace enloquecer al

hombre y le «viste con la esclavitud más dura y más amarga, la de los esclavos»

[República 569 c], «¿Y no será por este motivo por lo que desde hace mucho se

dice que Eros es tirano?» [República 573 b].

[30]

SAN AGUSTÍN La Ciudad de Dios XIX, 24

[31]

SANTO TOMAS DE AQUINO, Sum. Theol. II-II, q. 179, a. 1 resp.

[32]

PLATÓN República 588 c-e

[33]

PLATÓN Banquete 189 d – 190 e

[34]

PLATÓN Banquete, 189 d-192 e

[35]

PLATÓN República 572 b

[36]

PLATÓN República 574 e

[37]

PLATÓN República 576 b

[38]

PLATÓN República 608 b

[39]

Y esto no sólo en términos metafóricos, sino en el más realista sentido en que

siempre se ha entendido la salvación cuando se habla de la vida del hombre: el

mito sobre el juicio final que aparece en el Fedón (Fedón 113 d – 115 b) dando

confianza a Sócrates («es bella la competición y la esperanza grande» [Fedón

114 c]), es el mismo que aparece en el Critón como elemento argumentativo

definitivo frente al sofista Calícles [Gorgias, 522 e y ss], y en el relato del

soldado de Panfilia, el mito de Er, en la República (República 614 b – 621 b),

que finalmente hace exclamar a Sócrates confiado: «de este modo, Glaucón, se

salvó el relato y no se perdió, y también podrá salvarnos a nosotros, si le

hacemos caso».

[40]

CLEMENTE DE ALEJANDRÍA Stromata I, 22. San Agustín refiere que tal era la

coincidencia de la filosofía de Platón con las verdades cristianas, que muchos

(él entre ellos) creían que Platón había tenido acceso a las Sagradas

Escrituras en sus viajes a Egipto («Se admiran algunos, unidos a nosotros, de

la gracia de Cristo cuando oyen o leen que Platón ha tenido este conocimiento

de Dios, que reconocen tan en armonía con la verdad de nuestra religión. Por

ello han pensado algunos que al ir a Egipto oyó al profeta Jeremías o leyó en

el mismo viaje los libros proféticos; y yo mismo consigné esta opinión en

algunos de mis libros»), pero el cómputo diligente de las fechas prueba que no

fue así. Y es la afirmación del ser inmutable e idéntico a sí mismo como

fundamento de toda la realidad mutable, lo que más movió a san Agustín a

considerar que Platón debía haber conocido la Revelación: « Lo que ha influido

muchísimo en mí para llegar casi a creer que Platón no fue un desconocedor de

los Sagrados Libros es esto: las palabras de Dios llevadas por el ángel a

Moisés… “Yo soy El que soy. Esto le dirás a los israelitas: Yo soy, me envía a

vosotros”. Como si en comparación de ‘El que es’ por ser inmutable no

existieran las cosas que son mudables. Platón sostuvo esto con tenacidad y lo

recomendó con toda solicitud. Yo no sabría decir si esto se encuentra en alguno

de los libros que existieron antes de Patón, a no ser donde se dijo: “Yo soy el

que soy. Yo soy me envía a vosotros”» (SAN AGUSTÍN La Ciudad de Dios VIII, 11)

[41]

SAN AGUSTÍN La Ciudad de Dios II, 13

[42]

PLATON Lisis 211 d

[43]

ARISTÓTELES Ética a Nicómaco VIII, 1 (1155 a), y santo Tomás comenta que es verdad,

porque «nadie elegiría vivir teniendo todos los bienes exteriores pero sin

amigos» (TOMAS DE AQUINO In Sententia Ethic., lib. 8 l. 1 n. 2).

[44]

PLATÓN Lisis 219 c-d

[45]

PLATÓN Lisis, 221 d

[46]

PLATÓN Lisis 221 b

[47]

PLATÓN Lisis 221 e-222 c

[48]

PLATÓN Lisis 279 b

[49]

PLATON, El Banquete 210 a-212 b

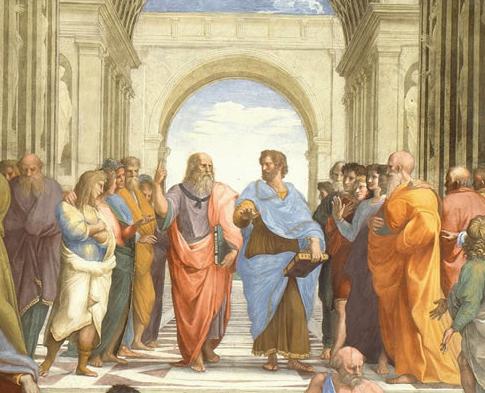

Figura: Platón,

junto a Aristóteles, en un fragmento del conocido cuadro ‘La escuela de

Atenas’, de Rafael

Fuente:

http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=25495&id_seccion=56

24

de febrero de 2013

No hay comentarios.:

Publicar un comentario